-私はガスの仕事をやったわけでもないですし、業界と付き合いが長いというだけで、制度や慣習のことは「商慣行是正講演」に着手するまではほぼ無知と言っていい状態でした。

だから、賃貸集合住宅における「無償貸与」は論外として、「貸付配管」も違和感しか感じませんでした。そもそも「配管」を借りていると自覚している消費者はいるのでしょうか?知らない方がほとんどだと思います。

家を買ったときに当然、それって家に付随してますよね?-これが一般消費者の感覚ではないでしょうか。だから、「民法に照らし合わせると、消費配管は家に強く附合しているものであり、それをガス事業者が売ったり買ったりするのは原理的に不可能」という判決は、至極妥当に思えるのです。

一方、液石法施行規則は第16条の17において、「一般消費者等から販売契約の解除の申し出があった場合において、消費設備に係る配管であって販売事業者が所有するものについては、適正な対価で移転すること」と、貸付配管制度を是認しています。-民法と省令の間に矛盾が存在するわけですね。

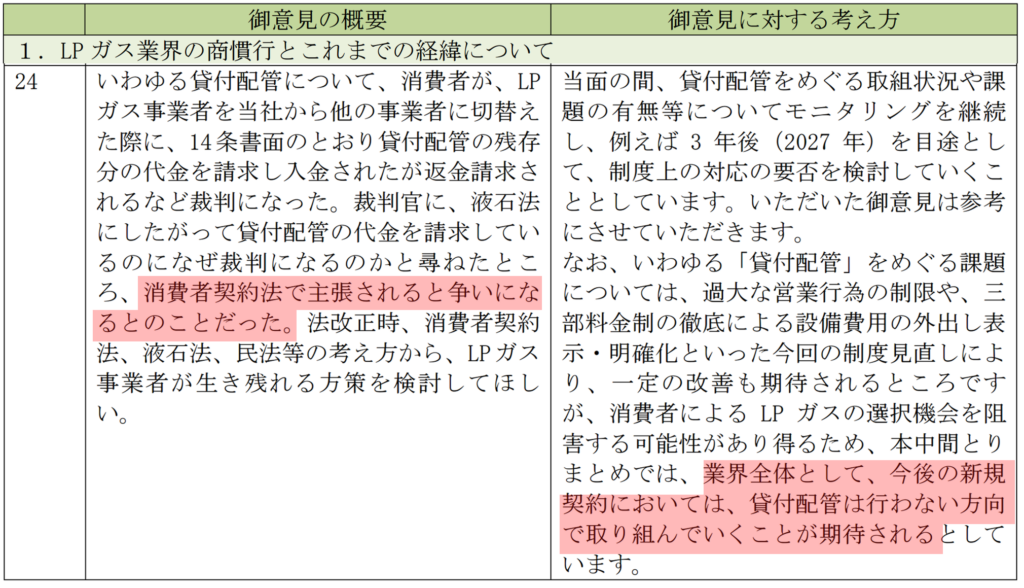

2024年4月19日にエネ庁から公表された「ワーキンググループ中間とりまとめ(案)」のパブリックコメントに下記の意見が寄せられ、エネ庁の回答も付されています。『「液石法に従って貸付配管の代金請求をしているのになぜ裁判になるのか」を裁判官に尋ねたところ、消費者契約法で主張されると争いになるとのことだった』

これに対するエネ庁の回答が、『業界全体として、今後の新規契約においては、貸付配管は行わない方向に取り組んでいくことが期待される』-これが行政としての最大限の司法への歩み寄りと言いますか、限界と言いますか。いずれにせよ貸付配管を行わなければ附合の問題も発生せず、裁判にはならないよという方向性が示されたのだと考えます。

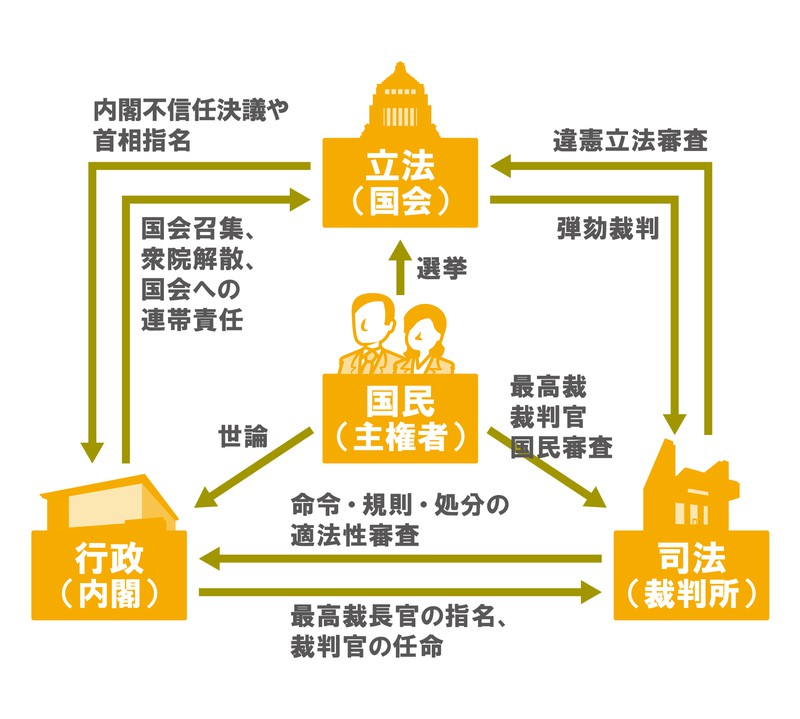

※三権分立の観点からも、行政が司法に介入することはあり得ない。