貴重な対談とて、記録しておかない限り、その時その場で読まれて終わってしまうもの。

私がこれまで対談頂いた方々との記録を、新たな解釈や当時の背景などを加えながらここに残し、事業者の方々の今後の糧の一端にして頂ければと思う。なお、編集にあたっては、プロパン産業新聞を発刊している石油産業新聞社に、全面的なご協力を頂いた。合わせてここに感謝申し上げたい。

2025年新春特別企画(2025年1月1日発行)

LPガス次世代への継承に覚悟と信念を

LPガス業界を取り巻く経営環境は、少子高齢化、競合エネルギーや同業者間による競争、LPガス料金の透明化・取引適正化や、さらには2050年カーボンニュートラルへの対応など取組むべき課題は多い。

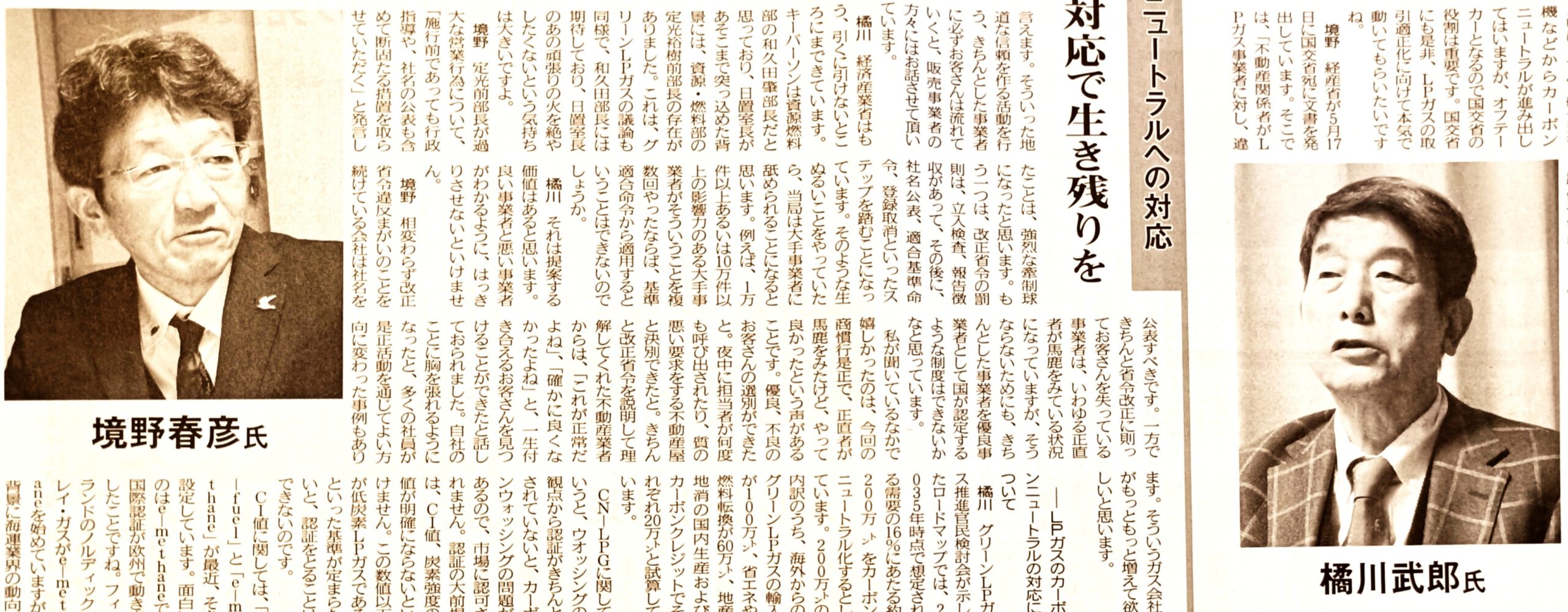

弊紙に2016年1月から18年2月6日にかけて、50回にわたり「自由化時代のLPガス」と題する連載記事を執筆し、22年4月から「CN時代のLPガス」をテーマに、再び連載を寄せていただいている国際大学の橘川武郎学長。「自由化の中で」をテーマに20年4月からスタートした境野春彦氏の連載は、昨年(2024年)7月2日で100回を超えた。

エネルギー業界をそれぞれの視点で深堀し、「LPガス業界には、まだまだチャンスがある」と発信する両氏に、LPガス業界の課題、取引適正化の方向性などをテーマに対談いただいた。

商慣行是正へ液石法省令改正

-昨年、長年LPガス業界で続いてきた商慣行是正に向け、液石法省令改正が施行されました

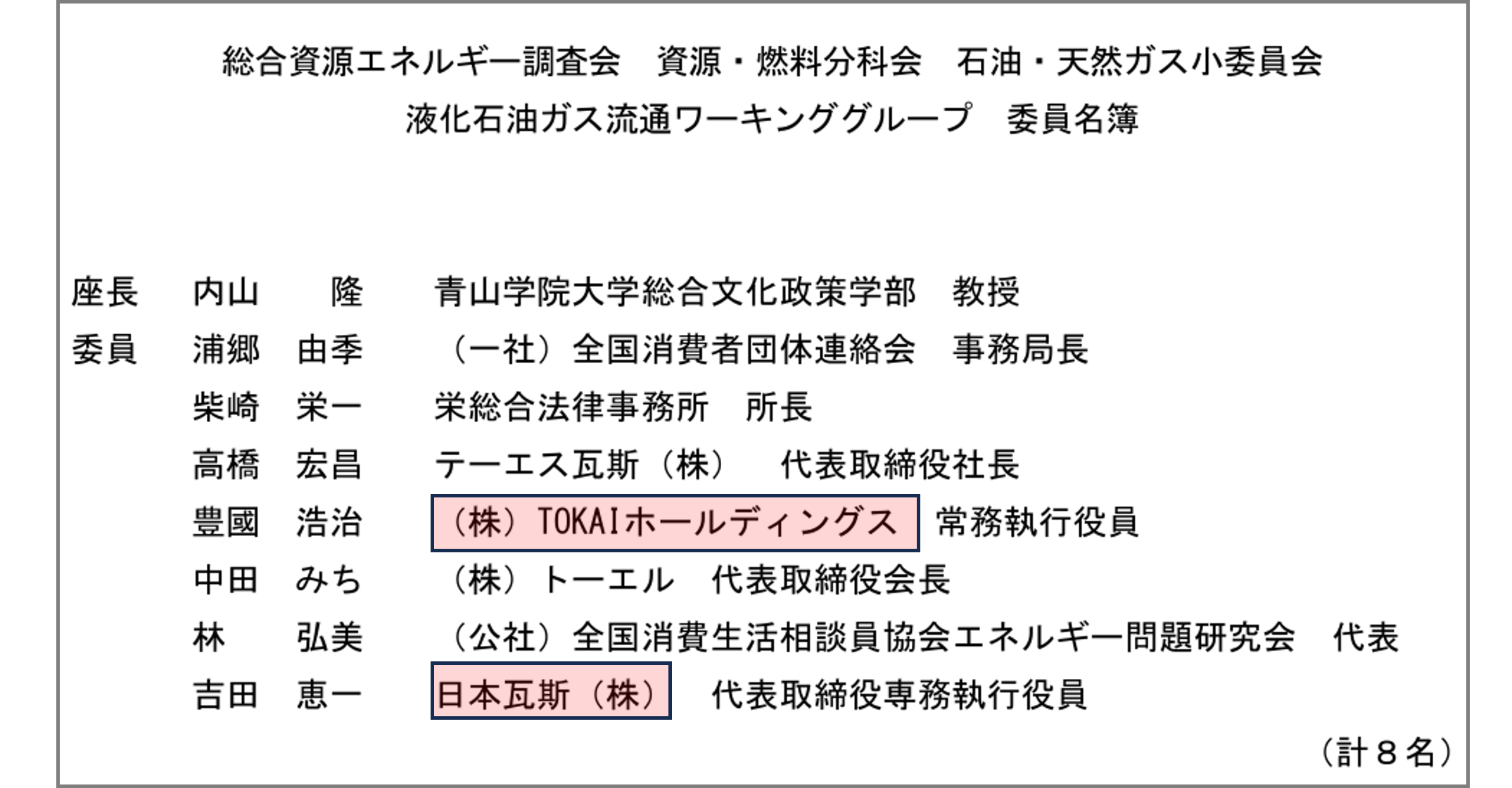

境 野 省令改正に向けた資源エネルギー庁の液化石油ガス流通WG(以下WG)をつぶさに見させていただき、商慣行是正の講演を昨年1月から、全国で70回ほどさせて頂いています。WGを追っていたなかで、一本筋が通っており、切り込み隊長的な役割を果たされた橘川先生の発言を、講演では多く使わせていただいています。

例えば第4回のWGでは「一番問題であるガス料金に設備料金などを転嫁して回収している事業者が多いのが関東地方で、ここに来られている大手2社が活躍されているところが大きい」と、橘川先生は度々、委員として参加する大手事業者に対して切り込んでおられます。

私の率直な率直な印象ですが、先生は8年前にWGの座長を務めておられましたが、残念ながら行政指導や指針で終わってしまい、3部料金制の普及には至っていません。ですので、8年前から続く執念というか信念が、ここにきて実ったという感想を私は強く抱いているところです。

橘 川 実際には8年前も委員であった全国消費生活相談員協会の林弘美さんが大手事業者を名指しで指摘するなど大きな役割を果たしたと思います。また全国消費者団体連絡会の委員の方も頑張っています。

何よりもエネ庁の資源・燃料部 燃料流通政策室の日置純子室長が、これまで料金透明化、取引適正化に携わった担当企画官、課長からのバトンをつないで積極的に動いたことが大きいでしょう。私は今回、オブザーバーという立場なので、その思いをサポートしている立ち位置だと考えています。

しかし、ここ2回、私の都合の悪い時にWGがセットされ、非常に残念な思いがあります。私が欠席した会議で、大手事業者の発言が物議をかもしている事を考えると、私の発言が一定の抑止力にはなっているかもしれませんね。

境 野 議論をよくみていますと、大手事業者が自社のビジネスに都合のいい論を展開し、橘川先生がそれを正そうとしている流れになっているように思えます。

第5回のWGでは、「大手事業者から三部料金制はいいが、法規制はおかしいとの発言があった。そもそも行政指導だけでは進んでこなかったところに問題があり、それを今さら行政指導と指針の徹底でいきましょうというのは、全然、消費者に対する答えになっていない」という橘川先生の発言、私はここで三部料金制の義務化の道筋ができたと思っています。

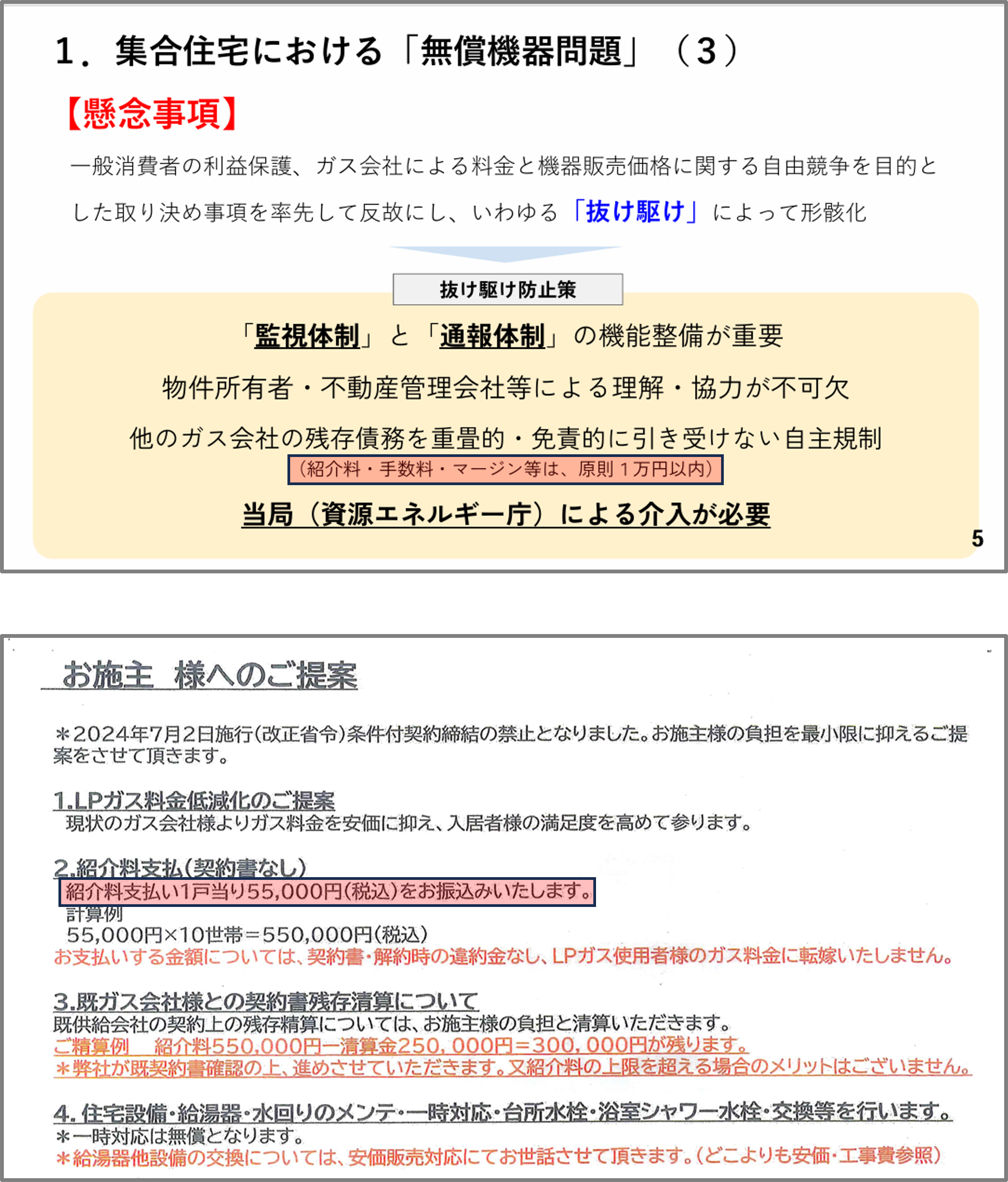

下は同社が改正省令後にオーナーに提案した資料の一部

橘 川 今回の議論のスタートで一番大きいのは、北海道生活協同組合連合の川原敬伸さんや、神奈川消費者の会連絡会の今井澄江さん、この二人のヒーローがいたこと、そして、きちんとしたエビデンスベースでの話を展開してきたことに、大きな説得力があります。それがことを動かす大きな力になったことは間違いありません。

また、今回のWGで大きかったのは、前回の料金透明化の議論には出てこなかった大手事業者が名を連ねたことです。経産省が2社を引っ張り出したことが大きいと思います。そこで、賃貸集合住宅に関してはある程度道筋ができて議論が進みました。

ただ、戸建ては両社の意見に食い違いが見られ、貸付配管契約における附合についての見解が相違しています。賃貸集合住宅が一定の方向で議論が進んだのは、戸建住宅と切り分けたからであり、これから進む戸建住宅の議論をまとめるのははなかなか時間が掛かるかと思います。

境 野 戸建に関しては、問題があり裁判沙汰となるのは、ごく一部の事業者であると、賃貸集合住宅の場合は、入居者の多くが迷惑を被っているとの、消費者委員や橘川先生の言葉もあり、議論の焦点を賃貸集合住宅に絞ろうということになったわけですよね。

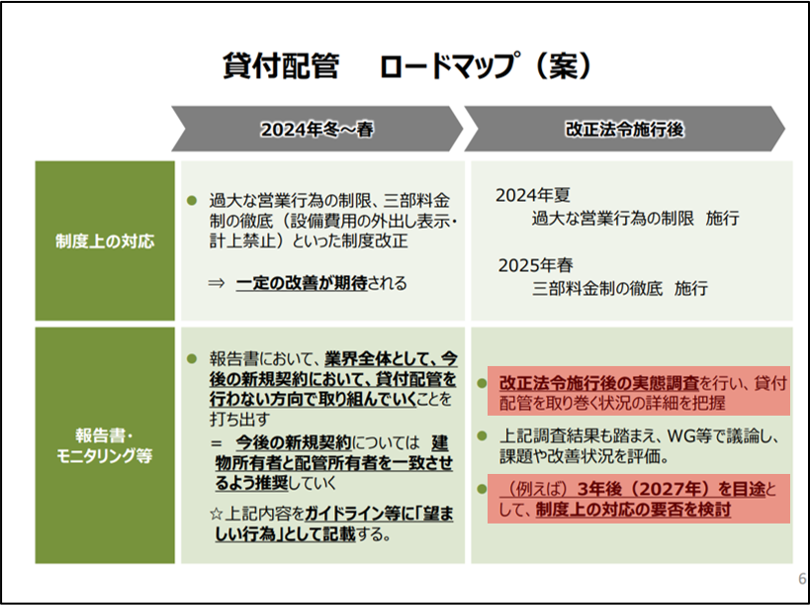

そこでは、大手事業者の意見も完全に一致をしています。そして一致したのは、やはり、LPガス事業者としても過剰な投資が限界にきていた1ことに起因するのではないかと。賃貸集合住宅の話がほぼ落ち着いた昨年1月に、戸建住宅に関するロードマップが出されています。

「貸付配管ロードマップ(案)」

※Connect Energy社作成

橘 川 戸建住宅のLPガス配管については、無償配管という言葉が使われていることからもわかるように、液石法により所有権が認められています。一方で司法当局は、家屋との附合を認定し、消費者保護の観点から、居住者による残余資産への対価支払いを免責する判断を多数出しています。液石法と司法判断とが矛盾する形になっており、2現場は混乱しています。

経産省は都市ガスをみながら、都市ガスに近い形に整理したいのかもしれません。LPガスの所有権付き配管は、家の中まで入り込んでいますが、それをもう少し手前の庭のところで分けると考えているのでしょう。

外側はガス会社、内側は住民に所有権と整理するには、液石法自体を変えないといけないかもしれません。ただ、そこまでするにはハードルは高いというのが現状でしょうね。

境 野 実効性の問題もありますが、過大な営業行為を頻繁に行っているどこか1社を挙げて報道するなど、叩いて欲しいと。そうすれば同じような事業者も皆おとなしくなると言った意見が、聞いていると多いですね。

橘 川 一昨年は、特商法に違反した事業者3があり、つい最近では他社の顧客情報を不正に取得した事業者4もいましたが、WGではそれを指摘する声もなく会合は終わっています。そういったことは業界にとって非常にゆゆしき問題であり、追及するチャンスは大いにあったかと思うんです。

今後は、消費者庁が消費者基本計画の中にLPガスを盛り込みます5ので、悪さをする事業者が大きく叩かれる可能性は出てくると思います。さらに踏み込んで、ブローカーを取り締まるという方向まで進むか注目しているところです。

通報フォーム開設、指針改正

-経済産業省では省令改正施行前に通報フォームを開設し、7月2日の施行に併せガイドラインも改正しています

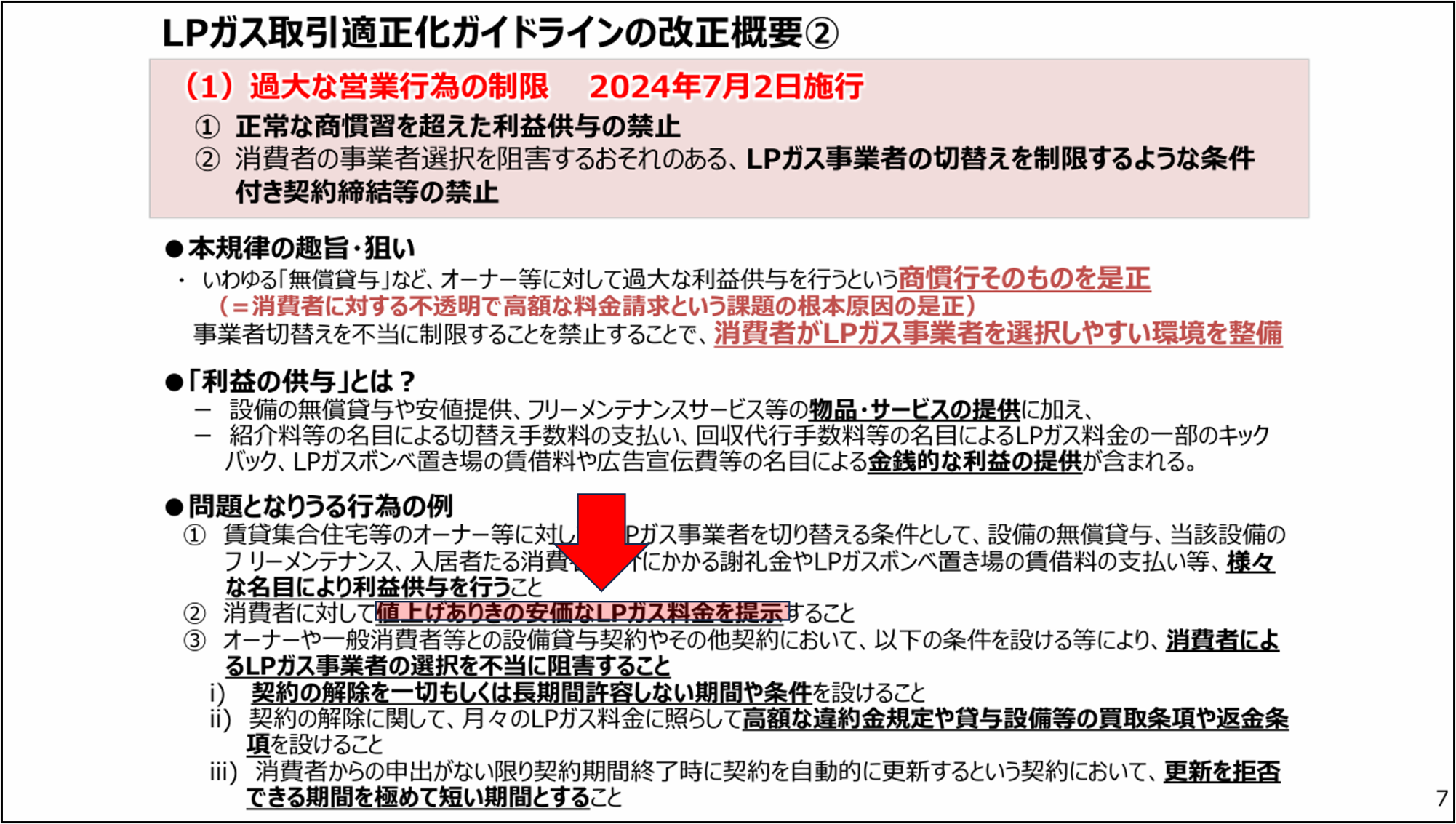

境 野 今回の改正ガイドラインでは、問題となりうる行為として、消費者に対して値上げありきの安価なLPガス料金を提示することも明記しています。これは結構、経産省として思い切った決断であったと評価しています。

橘 川 燃料政策室は今回の商慣行是正については、相当勇気のある動きをしています。繰り返し言っていますが、通報フォームに寄せられた情報でグレーなケースは全部ガイドラインに一回載せて欲しいと。また、ガイドラインに載っていないグレーなものはやっていいと、こういうことにはならないわけです。

多めに望ましくない事例をあげて、ガイドラインを厳しくしていく。後でこれは厳し過ぎるから削るなどという風に運用していくこと、そういったことが、日置室長の言う「ガイドラインを進化させていく」ことだと思います。

LPガス業界は境野さんが連載で書かれているように、戦(いくさ)の世界に入ったと思うんですね。戦わないと勝ち目はありません。言う事とやっている事が違う事業者を炙り出して、懲らしめるようなところまで持っていけるかが勝負どころでしょうね。

それと、LPガス事業者の委員の方が、よく「ファーストペンギン」の事に触れていますが、ファーストペンギンはリスクをとるからファーストペンギンであり、ファーストペンギンはリスクの前では飛び込まないかのように言う主張は間違っていると思います。自主取組宣言の議論の際も、そのような言葉が出ていたと記憶しています。

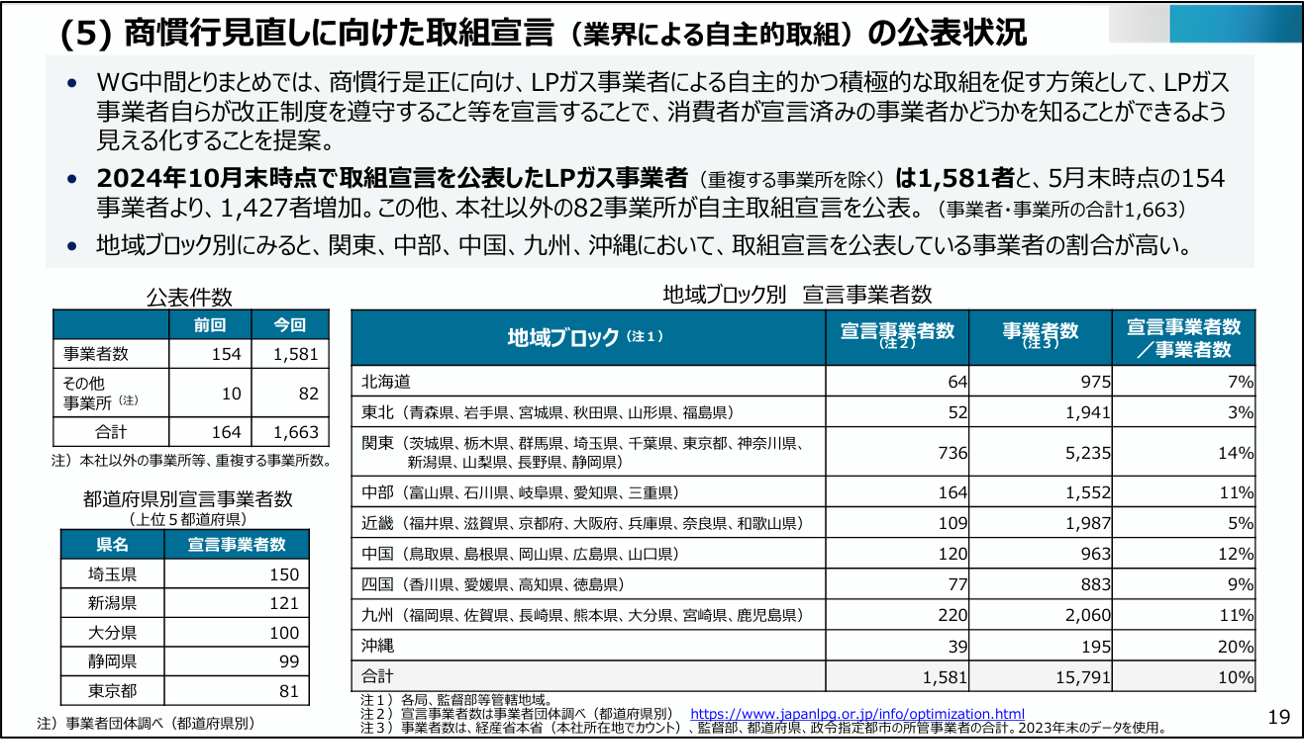

境 野 自己適合宣言についてはWGで、「最初に宣言するのはリスクがあるとの発言があったが、この事は昨年来から議論されている。大手事業者の宣言を待つ必要はなく、事業者の規模は関係なしに率先して宣言していくべき」と橘川先生はおっしゃられています。

これは、異論を挟む余地のない正論だと思います。講演でも言わせて頂いていますが、今回の商慣行是正は、自分の会社をどうしていきたいか、どういう会社にして次の世代に渡していきたいのか、その覚悟と姿勢と信念が問われていると思います。

事業者の方々には、自らの会社の方向性と是正に関するビジョン、そして事業に対するスタンスを明確に示してもらいたいと思います。宣言に関しては今のところ数に拘っているところがありますが、私はアクションプランがない宣言は意味がない6と思っているんです。

橘 川 自主取組宣言は、きちんと自社の方向性を示したものもあれば、いい加減で酷い内容の事業者もいます。宣言内容を精査して5段階で評価するべきではないでしょうか。消費者団体に力があれば、5段階評価をつけることも可能なのでしょうが、そこまではなかなか難しい。例えば、業界紙がその役割を担ってもいいのではと思っています。

-宣言の数は増えてきているものの、内容については千差万別。

境 野 自主取組宣言がホームページのどこに掲載されているか、一目で分からない、あるいは改正省令の3つの趣旨が一つも書かれていないといった事業者もいます。しかも大手です。本気度を疑わざるを得ません。

これは日置室長との対談の際にもお伝えしましたが、そもそも顧客数1万軒以上のLPガス事業者は全国で275社しかありません。その程度であればエネ庁で精査することは可能なはずです。きちんと行動計画を作成しているか、オーナーに対して無償を有償に切替える作業はどこまで進んでいるかなど詳細な実務記録を出して、初めて宣言として載せるようにしないと、意味がないと考えています。

一方、7月2日の省令改正の施行後、賃貸集合住宅の競争は沈静化して、戸建住宅の競争が激化してきているという話を聞きます。しかし、戸建だと取り分は小さいので、店ごと買うM&AにシフトするLPガス事業者も増えてきているようです。M&Aが拡大してくると、橘川先生の読みとしては、LPガス事業者は淘汰されていく方向なのでしょうか。

橘 川 M&Aの局面になると戦況はガラっと変わると思います。どちらかというと経産省は、M&Aを推す側に回るでしょう。業界再編をしたいというのが基本的な考え方で、大手事業者がM&A重視に変わってくれば、むしろ経産省は応援するでしょうね。

LPガスの小売分野は、石油、電力、都市ガスも含めて、エネルギー産業の中では一番粗利が大きいと思います。そこで、小規模事業者に対してM&Aを仕掛ける条件は整っているといえます。

レモンガスがLPガス事業者ではなく銀行系のファンドに買収されたのも象徴的ですが、LPガス事業の利益構造がわかれば、ファンドも他業態も買いにくるでしょう。取引適正化を進めた先にはM&Aが来るのではという大局観を持っているところです。

境 野 淘汰されて競争が拡がることはいいことだと思う一方で、LPガス事業者の約66%を占める500軒未満の小規模事業者は、むしろ残っていくのではと思っています。地域との繋がりが強いですから。

橘 川 それはそれで残るかもしれませんね、買った後のコストも高いでしょうし。狙いどころは1万軒を少し切るぐらいの中規模事業者が境目かなとは思っています。

国交省を本気で動かすために国会での質問も有効

―不動産業界の動きはどうみていますか

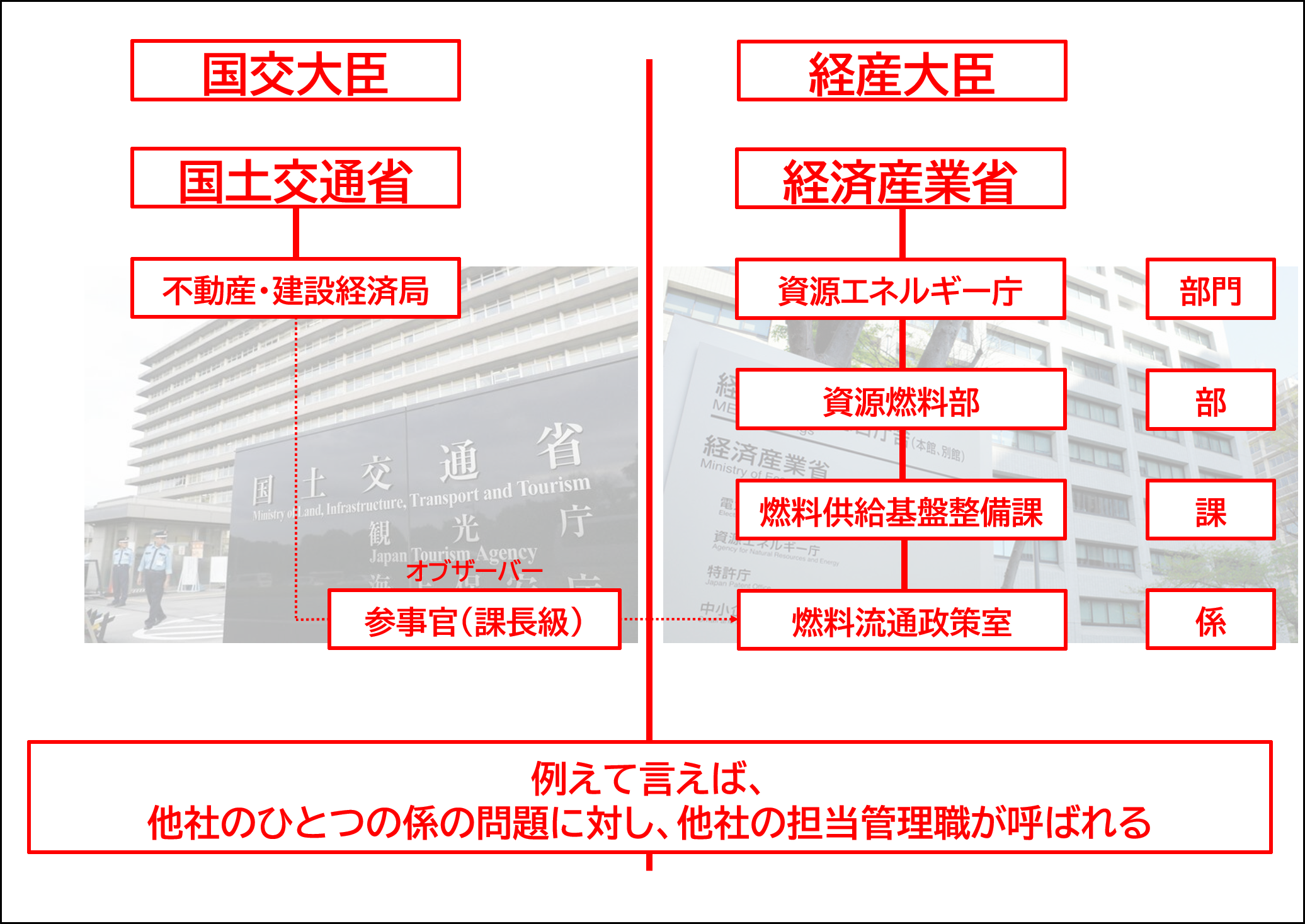

橘 川 通報フォームには不動産関係の情報も入ってきており、情報は国交省とも共有していくとしています。しかし、もう一つの「敵」は国交省ではないでしょうか。なるべく火がつかないように逃げ切ろうとしている感があります。ここは、まさに縦割り行政ということでしょうか。

例えば、カーボンニュートラルで、港湾のターミナルの脱炭素化のカーボンニュートラルポートがありますが、港だけではあまり打つ手はなくてCO2は減りません。減らすことができるのは陸上のコンビナートの部分なので、省庁間で協力、連携してやらないといけません。

船や飛行機などからカーボンニュートラルが進み出してはいますが、オフテーカーとなるので国交省の役割は重要です。国交省にも是非、取引適正化に向けて本気で動いてもらいたいですね。

※Connect Energy社作成

境 野 経産省が5月17日に国交省宛の文書を発出しています。そこでは、「不動産関係者がLPガス事業者に対し、違反行為に該当する強要を求めることがあった場合、取引先にコンプライアンス違反を求めるものとして問題になりえる」と踏み込んでいます。

官僚の友人から、経産省が色々な省庁に声を掛けているなかで、国交省はかなり口を出されて経産省を煙たがっているとも聞いています。しかし、通報フォームでは不動産事業者の実名も増えてきており、協力せざるを得ない状況になりつつあります。国交省が本気で動くのに、もう一押しのところに来ていると思います。

講演の中では、「国交省を動かすのは経産省ではなく、他ならぬ現場の声であり、LPガス事業者皆さんの声だ」と呼びかけています。LPガス事業者にとって不動産関係者はお客様であり、実名が出しづらいのかもしれませんが、実名情報を多く提供することで、国交省が指導せざるを得ないよう持っていかなければならないと思います。

橘 川 今回の液石法省令改正は、北海道新聞のキャンペーンがきっかけでしたが、それだけではあまり動かず、やはり朝日新聞の報道が大きかったと思います。これが経済産業大臣を動かしたという事実があります。

そういったやり方が一つあるのと、あとは国会での質問があれば影響は大きいですね。地方議会では若干質問などが出ているようですが、国会で国土交通大臣に質問をすることで状況は一変するかもしれません。これは完全に運動論の世界になりますが、これはまさに戦に入ったということです。あまり学者らしくないかもしれませんが。

痛みを伴う改革をやり抜いた先に、見えてくるものがある

-4月に三部料金制が施行されます。

橘 川 三部料金制を事前にやる事業者が出てきてもよかったが、そうはなっていません。また、思ったより消費者団体の力が強くないと感じています。LPガス料金に設備料金が入っているのか聞いた場合、説明する義務が生じるわけですが、そこで消費者が問い合わせすることでチェック機能が働くわけです。しかし、今のところそういう動きが出てきていないのは残念です。

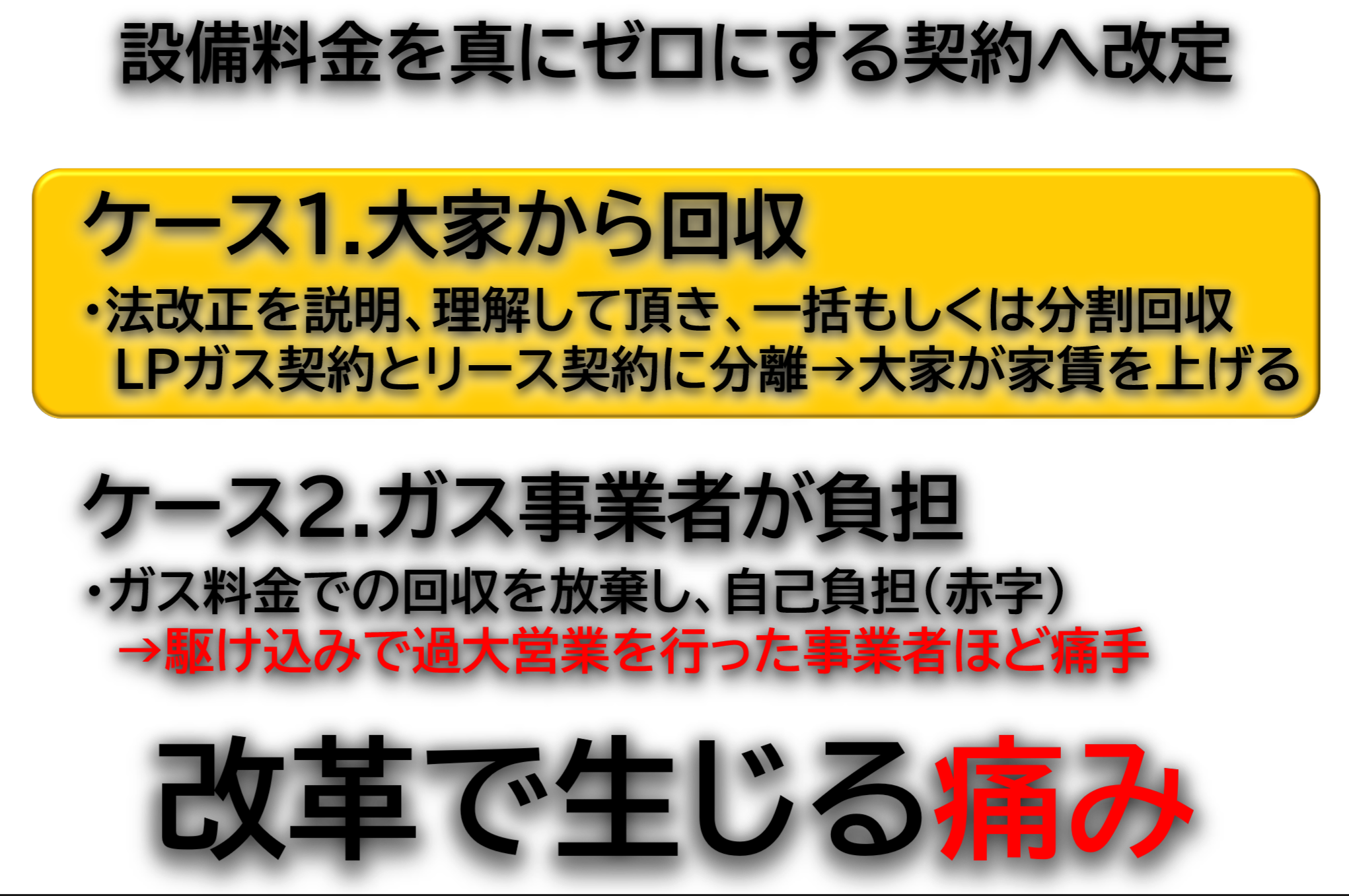

境 野 三部料金制の移行に当たっては、LPガス事業者では4月までに設備料金をゼロにする契約に改定する作業が発生するはずです。

大家から回収する場合には、法改正を説明、理解していただき、一括もしくは分割での徴収、LPガス契約とリース契約に分離する。または、ガス事業者が負担する場合は、ガス料金での回収を放棄し、自己負担になります。この場合は、駆け込みで過大営業を行った事業者ほど痛手を負うことになりますよね。

また、これからも長くお付き合いできるお客様なのか、優良、不良顧客の仕分けも必要であり、透明化には多数ある料金体系の集約も必須と言えます。そういった地道な信頼を作る活動を行う、きちんとした事業者に必ずお客さんは流れていくと、販売事業者の方々にはお話させて頂いています。

橘 川 経済産業省はもう、引くに引けないところにまできています。キーパーソンは資源燃料部の和久田肇部長だと思っており、日置室長があそこまで突っ込めた背景には、資源・燃料の定光裕樹前部長の存在がありました。これは、グリーンLPガスの議論も同様で、和久田部長には期待しており、日置室長のあの頑張りの火を絶やしたくないという気持ちは大きいですよ。

境 野 定光前部長が過大な営業行為について、「施行前であっても行政指導や、社名の公表も含めて断固たる措置を取らせていただく」と発言したことは、強烈な牽制球になったと思います。

「施行前であっても社名の公表含めて断固たる措置を取らせて頂く」

もう一つは、改正省令の罰則は、立入検査、報告徴収があって、その後に、社名公表、適合基準命令、登録取消といったステップを踏むことになっています。そのような生ぬるいことをやっていたら、当局は大手事業者に舐められることになると思います。例えば、1万件以上あるいは10万件以上の影響力のある大手事業者がそういうことを複数回やったならば、基準適合命令から適用するということはできないのでしょうか。

橘 川 それは提案する価値はあると思います。良い事業者と悪い事業者がわかるようにはっきりさせないといけません。

境 野 相変わらず改正省令違反まがいのことを続けている会社は社名を公表すべきです。一方できちんと省令改正に則ってお客さんを失っている事業者は、いわゆる正直者が馬鹿をみている状況になっていますが、そうしないためにも、きちんとした事業者を優良事業者として国が認定するような制度はできないかなと思っています。

私が聞いているなかで嬉しかったのは、今回の商慣行是正で、正直者が馬鹿をみたけど、やって良かったという声があることです。優良、不良のお客さんの選別ができたと。夜中に担当者が何度も呼び出されたり、質の悪い要求をする不動産屋と決別できたと。

きちんと改正省令を説明して理解してくれた不動産業者からは、「これが正常だよね」、「確かに良くなかったよね」と、一生付き合えるお客さんを見つけることができたと話しておられました。自社のことに胸を張れるようになったと、多くの社員が是正活動を通じてよい方向に変わった事例もあります。そういうガス会社がもっともっと増えて欲しいと思います。

CN-LPGを拡げるためには、誰かがCI値を決めていかねばならない

-LPガスのカーボンニュートラルの対応について

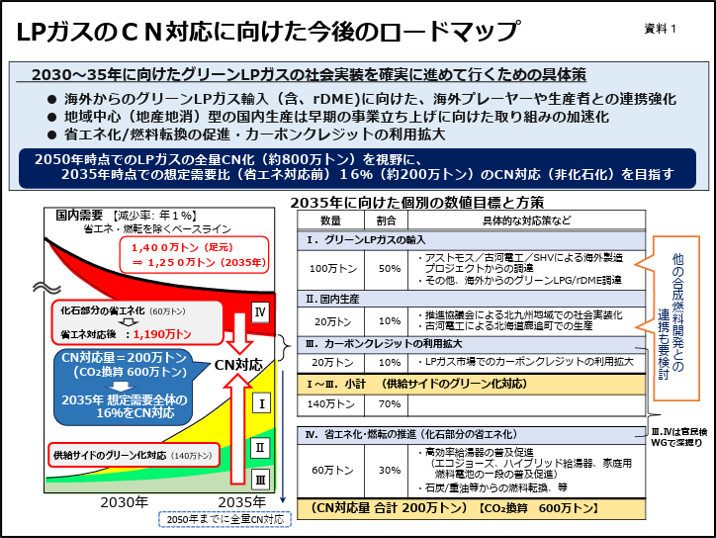

橘 川 グリーンLPガス推進官民検討会が示したロードマップでは、2035年時点で想定される需要の16%にあたる約200万㌧をカーボンニュートラル化するとしています。200万㌧の内訳のうち、海外からのグリーンLPガスの輸入が100万㌧、省エネや燃料転換が60万㌧、地産地消の国内生産およびカーボンクレジットでそれぞれ20万㌧と試算しています。

-LPガスのCN対応に向けた今後のロードマップ【日本LPガス協会作成】

CN-LPGに関していうと、ウオッシングの観点から認証がきちんとされていないと、カーボンウォッシングの問題があるので、市場に認可されません。認証の大前提は、CI値、炭素強度の値が明確にならないといけません。この数値以下が低炭素LPガスであるといった基準が定まらないと、認証をとることはできないのです。

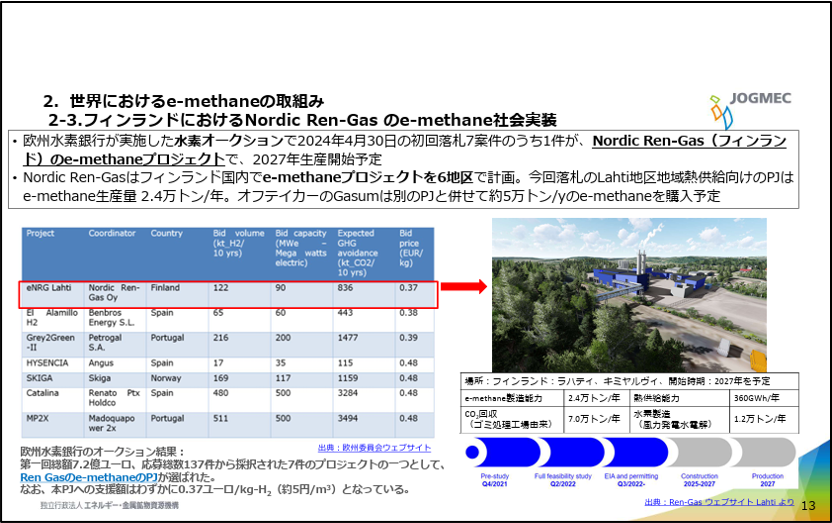

CI値に関しては、は「e-fuel」と「e-methane」が最近、それを設定しています。面白いのはe-methane で、国際認証が欧州で動き出したことですね。フィンランドのノルディック・レイ・ガスがe-methane を始めていますが、背景に海運業界の動向があります。

「カーボンニュートラル実現に向けた国内外におけるe-methaneの取組み」

コンテナ船のマークスは、IMO(国際海事機関)の基準が厳しくなったので、当初はメタノールで対応しようとしていました。また、別の会社はアンモニアで対応しようとしたのだけれども、メタノールもアンモニアも世界的に供給基地があまりありません。

そこで、供給基地があるLNGを使い、まずLNGバンカリングに変えて、その後、e-methaneに移行するということになっています。そこからシームレスに設備を変えないで展開することができることから、急にe-methane に興味をもつようになったんです。そういう流れでe-methaneをきちんと国際認証にしようという動きがあります。

LPガスは国内の内航船で考えると、基地は山ほどあります。LPガスからシームレスでうまくグリーンLPガスにもっていける道ができるならば、LNGと同様のことが起きる可能性はあります。

そのためには、CI値をまず決めないと、CN-LPGやその先のグリーンLPガスも低炭素燃料として扱われません。ここが他燃料と違い、だいぶ遅れているという印象です。J-クレジットを使おうとしている事業者もいますが、CN-LPGに関しては、誰かが主導権をとってCI値を決めてあげないと認証までいかないのではと思います。

また、古河電工の実証研究など国内ではいくつかのプロジェクトが進行しています。いずにしても、まずはCN-LPGからだと思いますので、国内的には2050年までのロードマップを策定する必要があります。そこまで予測するのは難しく、e-fuel 、e-methaneのロードマップも2050年に関しては目標でしかありません。しかし、示しておかないとグリーンLPガスに対しての国の補助金もおりないでしょう。

「革新的触媒・プロセスによるグリーンLPガス合成技術の開発・実証」より抜粋

日本LPガス協会も頑張って、ここまで進んだとは思いますが、本格的なメーカーがおらず、やはり弱いところがあります。定光部長の後任の和久部長の後押しに期待したいですね。そういった数字、値については、経産省が動かないと出てこないと思います。

境 野 商慣行是正の運動論ではありませんが、カーボンニュートラルに向けた動きもそういう意味では正念場に差し掛かりつつあるということですね。LPガス業界が今後も維持発展できるようにいい方向に持っていって欲しいと思います。

省令改正もそうですが、グリーンLPガスも始めてしまったからには、もう引けないところにきており、行政との連携が必要不可欠ということだと思います。その意味では話は変わりますが、電気の世界もCO2フリーが産業界で広まりつつある一方、家庭向けではあまり馴染みがありません。国が消費者に何らかのメリットのあるようなものを出していけば、流れは大きく変わってくると思います。

LPガス会社が生き残っていくために必要なこと

-WGの課題、LPガス業界の期待は

橘 川 問題がある大口の事業者に対しては、社名公表までもっていくスピードを早めたほうがよいと思います。そして、境野さんが言われるように良い事業者を推奨するような仕組みづくりも必要で、今後はそのような具体的な議論をしていくべきでしょう。

境 野 先程の繰り返しになりますが、大手事業者でまだ過大な営業行為をしているところは厳罰を与えないといけません。そうしないと、いつまで経ってもなくなりません。また、おっしゃられるとおり、良い事業者にスポットをあてるような仕組みづくりが必要だと思います。

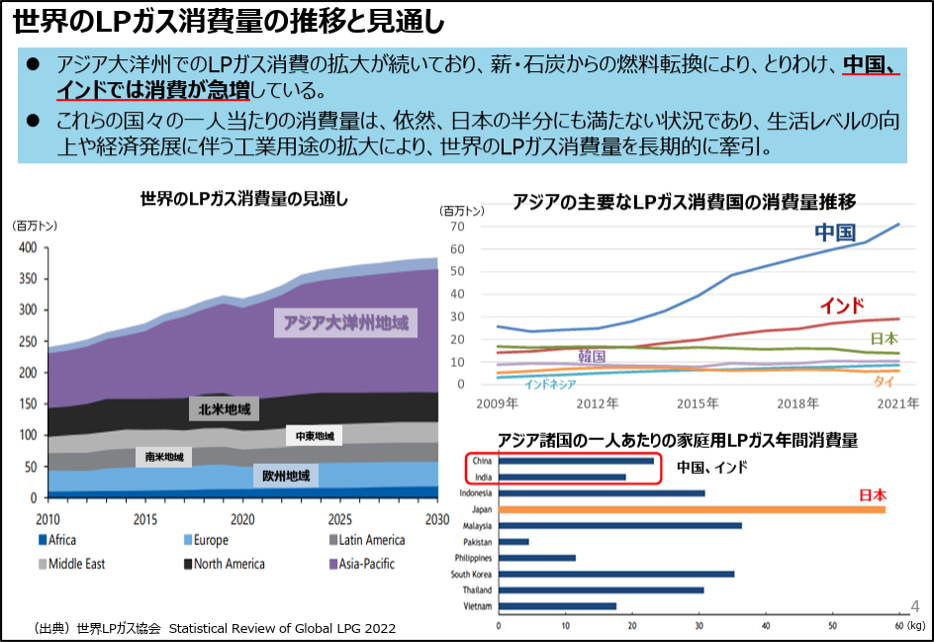

橘 川 2050年にむけて、世界で一番伸びるエネルギーはLPガスです。日本は、電力はおそらく2040年までは20%ぐらいまで需要は伸びていきます。主流派は2050年に向けて30%は伸びると言っています。都市ガスについては、あまい見通しだとは思いますが、2050年で需要は変わらないとしています。そして、LPガスは2050年時点の需要は約800万㌧と4割減少、石油はもっと減るとみています。国内をみるとこういう見取図になります。

一方、世界では、電力とLPガスが特別伸びると思っています。まず、発展途上国、新興国で電力が伸びると何が起きるかといいますと、それらの国々ではフィリピンを除いて、政治マターで電気料金にキャップが掛かっています。それで当然、電力会社は赤字になります。その逆ザヤ分を政府が財政で埋めていくということで、電化が進むと国が財政破綻してしまうわけです。

「~料金透明化・取引適正化の動向~」より抜粋

家庭内のエネルギーで電力に置き換えられるエネルギーは何かと考えたとき、もちろん都市ガスでもいいのですが導管を敷かないといけません。そうすると、LPガスしかないんです。LPガスは、現にインドネシアで伸びていますし、世界第3位のLPガス需要を有するインドでは、LPガス市場は年率約4%で成長しています。電化はコストが高くつくので、今後もLPガス需要は拡大していくでしょう。

LPガスには、熱量が都市ガスの倍以上高いという圧倒的な強みがあります。その大局観でみますと、例えばサイサン(さいたま市)などがアフリカを含めて海外進出していますが、先見性があるといえます。

体力のある中堅事業者も海外に進出することは可能だと考えています。進出する際に日本の機器メーカーもいるわけで、結構、面白い展開になっていくと思います。重要なのは海外は全て質量販売であるということで、質量販売が常識です。日本のメーター販売はガラパゴスになっており、そこをどう捉えていくか、そういう認識を持つことが進出には重要なことだと思います。

2012年のモンゴルを皮切りにASEAN諸国に展開、アフリカへも進出を果たした。

境 野 国内のLPガスにはまだ大きな可能性があると、前向きに捉えている事業者は少なくありません。しかし、昔から指摘されているとおり、LPガス業界は消費者に対するPR力が足りないと思っています。私は電気とガスの床暖房の両方を経験していますが、温かさと温かくなる速度は天と地ほども違います。LPガスはオール電化よりも全然優れていると伝える伝道師があまり出てこないのは残念に思っています。

また、これまでLPガス事業者の方々とお付き合いしてきて思うのは、皆さんとても元気がいいということです。元気がいいのは常に戦っている事業者で、今年60周年、70周年を迎える事業者が多く、これだけ年数が経過してコモディティなのに、各地で戦争が勃発している業界は他にありません。

皆さん活力があって戦っています。そういう力を失って欲しくなく、その活力で今回の改正省令を良い方向に持っていって欲しいと思います。

そして、社員が胸を張って仕事をできるように、良いお客さんが残るように、各社が業界をリードする気概を持って事に当たって欲しいと思います。30年続いた商慣行の是正を、LPガス事業者それぞれが、自覚と情熱をもってやり遂げていただきたいと願っています。今後も、橘川先生には引き続き、この業界のご意見番として居続けて頂きたいと思います。

橘 川 今度のNDC(Nationally Determined Contributionの略、直訳すると「国が決定した貢献」。 簡単にいえば、NDCとは、世界の国々がパリ協定において5年ごとに提出することが義務化されている「温室効果ガスの排出量削減目標」のこと)では2035年60%削減と言っていますが、あれは13年比であり、国際公約の2019年比でみると、本当は66%削減しないといけません。

2019年比だと55%程度になり、60%削減には足りません。いずれにせよ確実に、石油・石炭からガスへの燃料転換は必要で、そこでLPガスの出番ということです。

これらの流れからいうと、LPガス事業者は向こう10年は稼ぐことが可能でしょう。しかし、直視すべきは、稼げているから安心して何もやらない、稼いでいるからこそ、その先を見て次に備えて自らも変わる、この2つの選択肢しかないということです。当然、後者の選択肢しか生きる道は残っていません。

LPガスにはまだまだチャンスがあります。取引適正化へ積極的で真摯な姿勢で対応し、低炭素、脱炭素の取組みなどに前向きに向き合うこと、そこで変わる会社だけが生き残ります。とりあえず稼ぐ、そして稼ぎながら変える方向性を打ち出す、その両睨みができるかどうかに掛かっていると思います。引き続き、自らの立場で業界を見続けていこうと思っています。

以 上

- ある10万軒の顧客を持つ大手事業者の無償貸与投資額が3.5億円/年であり、これを物差しとして単純に大手2社の顧客数に当てはめると30億を超え、営業利益に与えるインパクトは20%近くになる(ConnectEnergy社推定) ↩︎

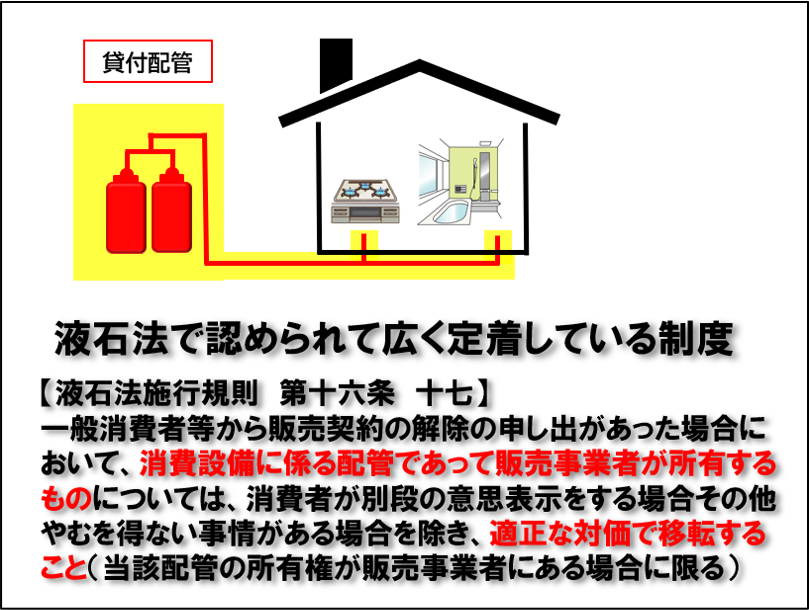

- 液石施行規則の第十六条十七において、「一般消費者等から販売契約の解除の申し出があった場合において、消費設備に係る配管であって販売事業者が所有するものについては、消費者が別段の意思表示をする場合その他

やむを得ない事情がある場合を除き、適正な対価で移転すること(当該配管の所有権が販売事業者にある場合に限る)」と、事業者による消費配管の売買を認めている。一方、司法は民法に照らし合わせ、「消費配管は家に強く附合しているものであり、既に消費者のものになってる。これを事業者が売買することは原理的に出来ない」との判断を下しており、省令と民法の間で矛盾が生じている。 ↩︎ - 日本瓦斯(ニチガス):電気やガスの訪問販売で勧誘目的を伝えなかったり契約意思のない消費者にしつこく勧誘したりしたのは特定商取引法違反にあたるとして、消費者庁が2023年5月25日、同社に対し24日付で勧誘など一部業務の3カ月停止を命令したと発表。同庁は再発防止やコンプライアンス体制の構築も指示した。同庁によると「お知らせがあってお伺いしました」などと勧誘目的を告げなかったり、契約を断った消費者に「簡単に済みます」などと勧誘を続けたりする違反行為が確認された。 ↩︎

- 2024年11月6日、TOKAIの支店長ら3人が不正競争防止法違反で逮捕された事件。「許可を受けている」などと嘘を言って、買収を持ちかけていた地元のガス会社から顧客データを不正に利益を得る目的で持ち出した疑い。2025年4月25日付で嫌疑不十分で不起訴処分となった。 ↩︎

- 消費者基本計画 47p「賃貸集合住宅等におけるLPガス料金の不透明な商慣行に対する制度改正の内容について、不動産関係団体や建設業者に対して引き続き周知するとともに、不動産関係団体に対し、賃貸集合住宅の入居希望者へのLPガス料金に関する事前の情報提供について適切に対応するよう、継続して要請していく。」 ↩︎

- 「宣言」を出しても、それに基づく実際の行動を示すものがなければ意味がない。例えば、会社で部下に対して今期の目標は「新規顧客〇件」と出させて終わるわけもなく、必ず「具体的にどんな手法でいつまでに何件獲るのか」という具体的行動計画を必ず出させるはず。 ↩︎